Durant l’été 2025, la France a connu plusieurs vagues de chaleur prolongées, entraînant des conséquences économiques significatives dans certains secteurs de consommation. L’une des illustrations les plus notables concerne le marché des glaces, dont la demande a atteint des niveaux historiquement élevés.

Ainsi, Picard Surgelés a enregistré un record de 100 glaces vendues par minute, soit environ 375 000 unités écoulées en une seule journée. Cette poussée de la demande est corroborée par les données de la grande distribution : le cabinet Circana note une augmentation de +56 % des ventes de glaces en GMS sur la période de forte chaleur comparativement aux étés précédents.

Dès lors, une question cruciale se pose pour les professionnels de la distribution et de la franchise : les canicules, de plus en plus fréquentes et intenses, peuvent-elles et doivent-elles devenir un facteur central dans la stratégie d’implantation ? En d’autres termes : les choix traditionnels, historiquement basés sur des critères sociodémographiques ou touristiques assez standards, sont-ils suffisants pour capter cette demande non négligeable, et qui de surcroit est certaine de s’accroitre dans les années à venir ?

Ce questionnement invite les retailers et fabricants à intégrer, en plus des données classiques (le fameux trio : population, ménages, revenus), des indicateurs environnementaux mesurables. Ces derniers sont en effet susceptibles d’orienter la localisation de points de vente saisonniers ou permanents, pour mieux répondre à des comportements d’achat déclenchés par la chaleur. Et si le marché des glaces nous sert ici d’exemple, il est loin d’être le seul concerné.

Dans ce contexte, le géomarketing se présente comme une réponse méthodologique adaptée : en étant capable d’identifier les zones de chaleur urbaine et de forte consommation instantanée, il permet de guider avec précision, entre autres, les décisions d’implantation dans le monde du retail et des biens de grande consommation (PGC).

Limites des approches classiques en étude d’implantation

Prenons le marché de la vente de glaces pour développer notre raisonnement. Celui-ci peut aisément être étendu à toutes les catégories de bien dits « météo-sensibles » : boisson fraiche, crème solaire, climatiseur et ventilateur, snacking nomade …

Les indicateurs démographiques (taille de la population, revenu moyen, composition des ménages…) éclairent depuis de nombreuses années les zones à fort potentiel. Cependant, ces données sont « statiques », dans le sens où elles évoluent très lentement et ne reflètent pas les variations brusques de comportements liés à des facteurs exogènes, comme les vagues de chaleur.

Il en va de même pour les attracteurs traditionnels : littoral, sites touristiques, centres-villes historiques… ces lieux bénéficient d’un afflux massif de visiteurs, surtout en haute saison. Ils concentrent ainsi les points de vente de produits estivaux comme les glaces.

Si l’on s’en tient à ces deux seuls critères (sociodémographiques et d’attraction), les zones qui ressortent instinctivement sont les zones littorales.

Et pourtant, une rapide analyse permet de mettre en lumière que le littoral français est aujourd’hui saturé : en Bretagne ou sur la Côte d’Azur, la densité de glaciers est élevée, la concurrence intense, et les marges contraintes. Ce modèle atteint ses limites.

Or, les villes intérieures connaissent désormais des épisodes de chaleur extrême. Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU, nous en reparlerons dans la partie suivante), dû à une minéralisation renforcée (par le béton et l’asphalte) et un déficit de végétalisation, provoque des températures supérieures de plusieurs degrés aux zones rurales voisines. Ces écarts ont un impact direct sur les consommations impulsives, particulièrement pour les produits rafraîchissants.

En périodes caniculaires, la consommation devient ainsi opportuniste : les citadins recherchent de la fraîcheur en déplacement (joindre l’utile à l’agréable), sans prévoir à l’avance leur achat.

Mieux cibler la demande grâce à la donnée climatique et urbaine

Pour répondre aux dynamiques émergentes liées aux vagues de chaleur, il devient alors pertinent d’enrichir la géomarketing traditionnel par des données environnementales ciblées. Voici des indicateurs disponibles et mobilisables :

ICU : îlots de chaleur urbains

Les ICU désignent l’écart de température entre zones urbaines et rurales avoisinantes, accentué la nuit. En France, les ICU atteignent en moyenne +3 °C dans les centres urbains et peuvent culminer jusqu’à +7 °C lors des canicules.

Météo‑France estime qu’en cas de canicule, les ICU moyens sont supérieurs à +3 °C, atteignant jusqu’à +6,5 °C à Paris ou Grenoble, +5,5 °C à Lille, +4,5 °C à Lyon

Végétalisation, densité bâtie et surfaces imperméabilisées

Ces variables morphologiques influencent directement l’intensité des ICU. Une densification accrue et une végétalisation réduite limitent l’évapotranspiration et augmentent l’accumulation de chaleur

Orientation des rues et ventilation urbaine

Des axes urbains orientés dans le sens des vents dominants, avec des canyons urbains bien dessinés, favorisent l’évacuation de la chaleur. À l’inverse, des rues étroites et orientées perpendiculairement aux vents provoquent un piège thermique .

Ces indicateurs permettent ainsi d’appréhender la géographie de la chaleur ressentie : en les croisant, on identifie des poches de chaleur urbaines particulièrement intenses :

- Nœuds denses non végétalisés

- Zones thermiques nocturnes (ICU élevés)

- Espaces de transit non protégés (gares, places, axes routiers)

Ces zones correspondent à une demande thermique non couverte, où les achats impulsifs de produits rafraîchissants comme les glaces peuvent être beaucoup plus fréquents, notamment en cas de chaleur extrême.

Exemple concret d’implantation : la ville de Toulouse

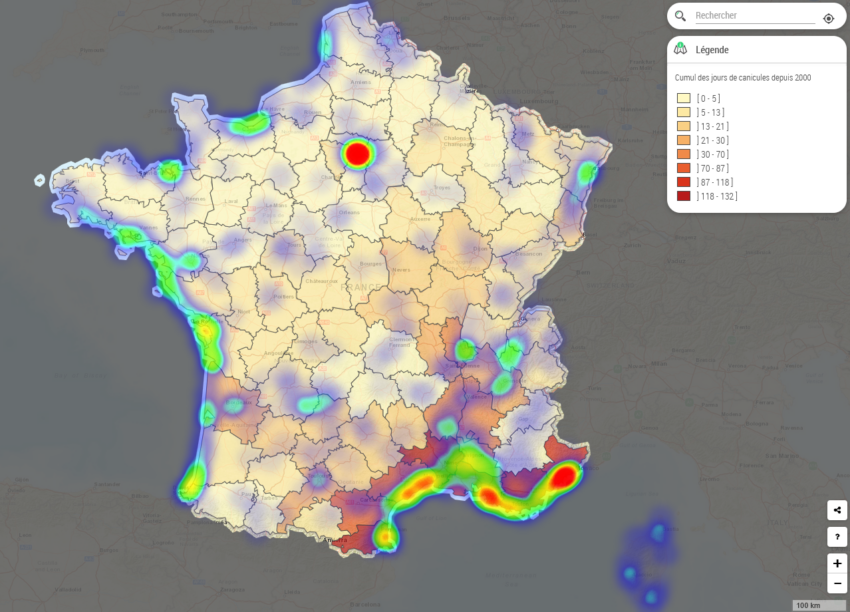

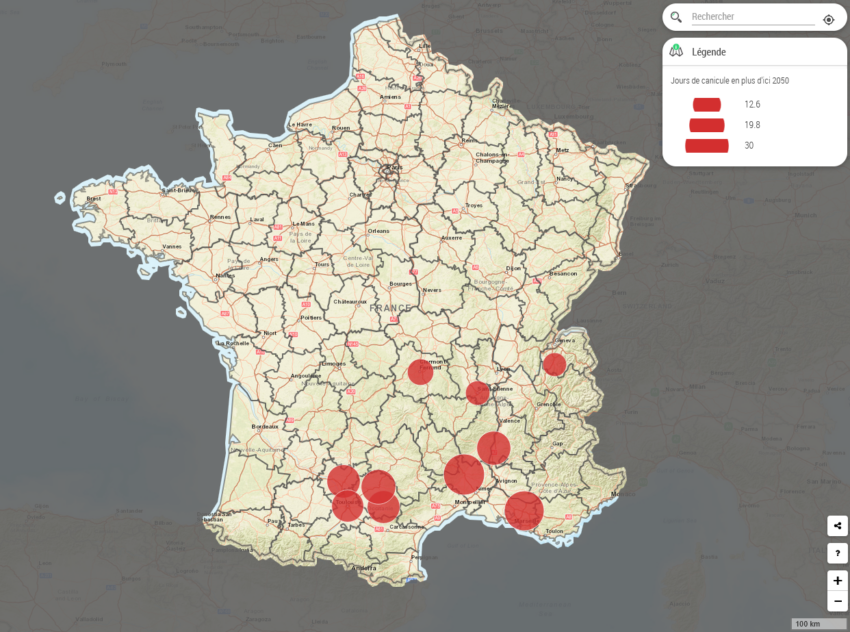

Si l’on se réfère aux deux premières cartes un peu plus haut, on remarque que l’agglomération de Toulouse va voir une recrudescence des périodes de forte chaleur, avec + 19 jours d’ici 25 ans, portant le total à quasiment 2 mois de jours caniculaires par an !

Pourtant, l’offre de glaces y est faible au regard de ce fait.

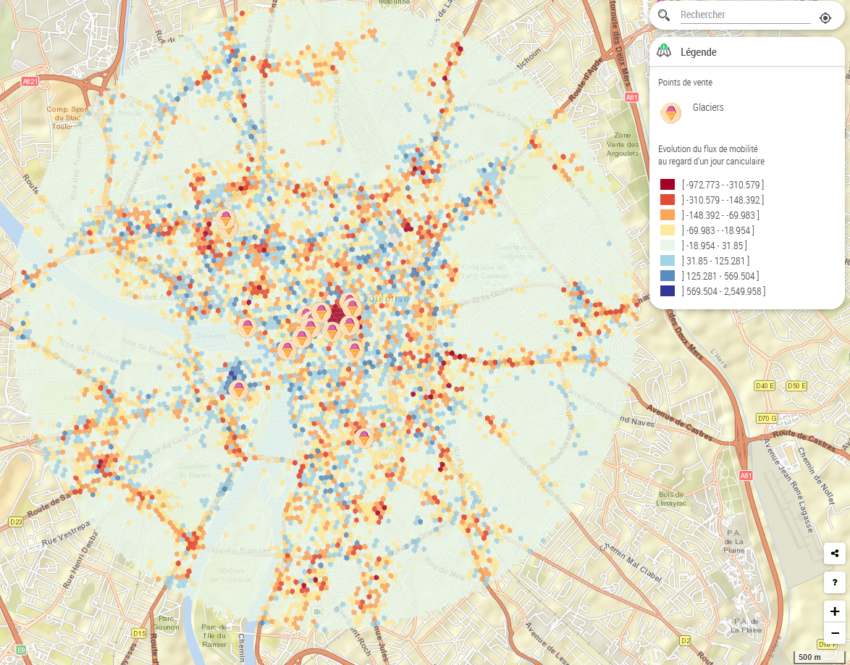

Une analyse géomarketing peut-être très rapidement être mise en place, en corrélant localisation de glaciers et flux de mobilité. Une solution géomarketing comme Galigeo permet d’accéder à chacune de ces deux données, et d’effectuer des calculs statistiques.

En créant une segmentation pour séparer les jours caniculaires des autres jours, il est possible de calculer une tendance sur l’évolution de la fréquentation piétonne dans la ville de Toulouse les jours de canicule.

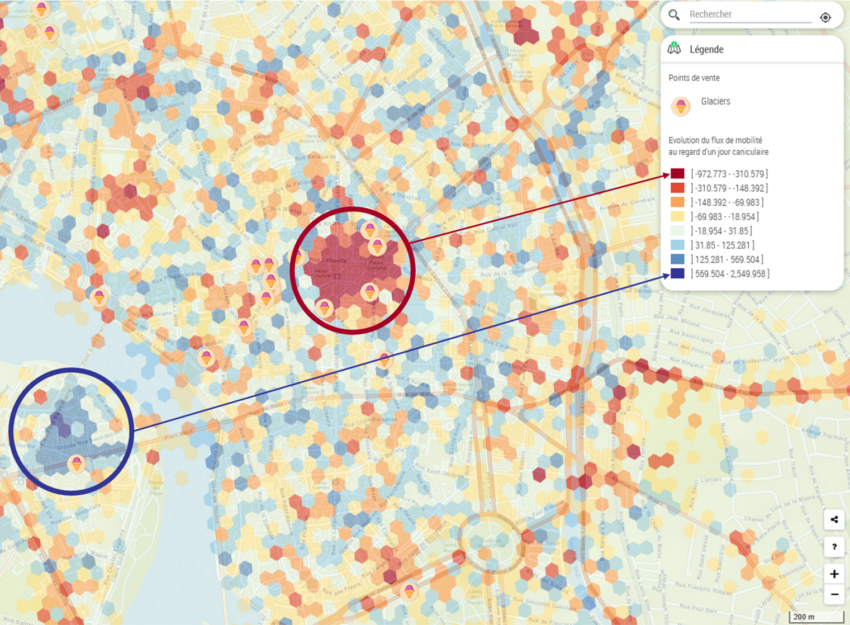

En approfondissant, on remarque que la zone autour du jardin Pierre Goudouli, où se trouve quatre glaciers, perd en fréquentation les jours de canicule, et qu’une autre zone située à moins de 400 mètres, autour de la Grande Rue Saint Nicolas où un seule glacier est présent, gagne en fréquentation.

Cette première analyse permet déjà de mettre en lumière les zones dans lesquelles l’implantation d’un point de vente, fixe ou même mobile, est pertinent à étudier.

Cette analyse pourrait ensuite être approfondie avec d’autres données contextuelles, comme celles mentionnées plus haut dans cet article, comme les ICU.

Il est possible d’expliciter une méthodologie afin d’intégrer ces nouvelles pistes de réflexion quant à l’implantation de nouveaux points de vente.

Méthodologie recommandée pour les études d’implantation sensibles au climat

Pour adapter la stratégie d’implantation au contexte des canicules, voici une méthodologie structurée, fondée sur des données fiables et disponibles, couplées à un traitement géomarketing avancé.

A. Collecte de données climatiques et environnementales

- Indicateurs ICU (îlots de chaleur urbains), fournissant une carte fine des écarts thermiques entre zones à forte densité de bâti et espaces plus frais.

- Variables morphologiques : densité du bâti, surfaces minérales ou végétalisées, orientation urbaine (issues de données géospatiales ouvertes ou fournies par des fournisseurs spécialistes).

- Contexte sanitaire (températures extrêmes, pollution, canicule) : sources météorologiques nationales ou locales.

Collecter ces données permet de cartographier les « points chauds » (zones thermiques urbaines), catalyseur de demande instantanée envers des produits rafraichissants.

B. Croisement avec données de consommation, flux et accessibilité

En parallèle des variables environnementales, intégrer :

- Volumes de consommation par formats (bâtonnets, cônes, pots), idéalement segmentés par zone géographique.

- Flux de mobilité piétonne (données issues des smartphones, comptage par caméra intelligente …) couplé à des zones d’accessibilité (calculées par l’intermédiaire de zones isochrones).

- Données sociodémographiques : densités, revenus, taux de présence urbaine.

Ces croisements permettent d’identifier des zones où la chaleur ressentie est combinée à un volume significatif de clientèle potentielle accessible.

C. Visualisation géographique et hiérarchisation du potentiel

Une fois les données consolidées, la démarche se structure ainsi :

- Cartographie multi-couches

Superposition des ICU, des flux et de la consommation sur une carte interactive.

- Scoring thermique

Calcul d’un score composite : chaleur + fréquentation + accessibilité.

- Clusterisation

Regroupement des zones par profils (par exemple : segment de ville à haute température, forte fréquentation, faible végétalisation).

- Hiérarchisation

Définition des priorités selon le score global et le coût d’implantation.

Le déroulement de cette méthodologie permet ainsi d’obtenir une classification opérationnelle, ajustable au regard des besoins d’un métier ou d’une stratégie d’enseigne. Par exemple :

- Zones à score élevé : déploiement de points de vente mobiles ou éphémères.

- Zones à score moyennes : implantation fixe.

- Zones à score faible : priorisation différée ou diversification de l’offre.

Enjeux pour les acteurs du Retail et des PGC/FLS (Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service)

L’intégration de la dimension climatique dans les stratégies commerciales crée des opportunités différenciées selon les acteurs : glaciers, industriels, distributeurs. Voici les principaux leviers opérationnels pour chacun.

Pour les retailers :

Format et localisation adaptés

- Où ouvrir : dans des zones urbaines à fort score thermique (ICU élevés), avec une accessibilité piétonne avérée et une concurrence limitée.

- Quand ouvrir : au-delà de la simple saison estivale, anticiper les périodes de chaleur avec des ouvertures modulables (ex. : kiosques, chariots mobiles), activables dès que le score thermique progresse.

- Format : privilégier les formats mobiles pour capter une demande impulsive sur les axes surchauffés ; les formats fixes sont plus adaptés dans les lieux à accessibilité permanente et fréquentation régulière.

Avantage concurrentiel

Un emplacement ciblé (mobile ou fixe) dans une zone non saturée, mais thermiquement exposée, permet de capter une part de marché visible avec des investissements optimisés.

Pour la grande distribution :

Merchandising localisé

- Disposer les produits en tête de gondole ou aux sorties, dans des zones à fort flux internes exposés à la chaleur (entrées, caisses, allées centrales).

- Adapter les assortiments selon la géographie thermique : variation par magasin urbain (fort ICU) vs magasin périurbain.

Assortiment optimisé

- Proposer une palette élargie en formats impulsifs et nomades (mini, bâtonnets, pots individuels), particulièrement dans les magasins urbains.

- Collaborer avec les industriels pour activer des produits saisonniers ou instantanés via partenariats et promotions ciblées.

Pour les industriels :

Anticipation logistique

- Les industriels doivent anticiper des pics de demande liés aux épisodes de chaleur : renforcer les capacités de production et de stockage à court terme, avec un pilotage par zone géographique.

- Les innovations ciblées (mini formats, glaces saines, bâtonnets portables) sont déjà en hausse : le segment des mini‑glaces a progressé de +15 % en volume en 2023 et de +11 % en valeur, aujourd’hui acheté par 11 millions de foyers.

Ciblage promotionnel

- Adapter les promotions au contexte thermique : offres express en période de canicule, ciblage géolocalisé sur mobile ou via les enseignes.

- Concevoir des assortiments spécifiques pour les canicules urbaines (formats individuels, produits à emporter).

Conclusion

Les vagues de chaleur ne sont plus des événements exceptionnels, mais des phénomènes récurrents aux impacts économiques mesurables. En 2025, la surconsommation de produits rafraîchissants pendant les épisodes caniculaires, comme illustrée par les 100 glaces vendues chaque minute chez Picard, démontre l’importance de repenser les logiques d’implantation commerciale à l’aune des conditions climatiques nouvelles.

Les données nécessaires à cette (r)évolution existent : îlots de chaleur urbains, densité du bâti, taux de végétalisation, orientation des axes, flux piétonniers. Ces indicateurs peuvent être croisés avec les données de consommation, de mobilité ou d’accessibilité pour identifier des zones de potentiel commercial élevé, aujourd’hui encore sous-exploitées.

Cette approche ne relève pas de la prospective. Elle peut être mise en œuvre dès aujourd’hui à l’aide de solutions géomarketing comme Galigeo, permettant d’intégrer, visualiser et hiérarchiser ces données dans une démarche d’aide à la prise décision objective et rationnelle.

Pour les glaciers, mais aussi les industriels et les distributeurs, il s’agit désormais de mobiliser ces ressources pour anticiper la demande, optimiser les emplacements et ajuster les opérations. Dans un contexte où les pics de chaleur sont appelés à se multiplier, ne pas intégrer la dimension environnementale dans les décisions commerciales revient à ignorer un facteur de performance devenu central.